Nenhum teórico contribuiu tanto para a queda do comunismo — ou socialismo — como Friedrich August von Hayek. Em nenhum lugar ele fez isso tão vincadamente como no seu pequeno livro O Caminho da Servidão, publicado pela primeira vez em 1944, quando se vislumbrava já o fim da Segunda Guerra Mundial1. Seguiram-se-lhe excelentes livros e artigos. O mais importante deles foi A Constituição da Liberdade, publicado em 19602, e os três volumes de Lei, Legislação e Liberdade, publicados entre 1973 e 19793. Quando tinha 89 anos, Hayek publicou, com o apoio de W.W. Bartley, um livro de grande sucesso, O Conceito Fatal (1989)4 . Estes livros formam uma série extraordinária de trabalhos académicos que, ao mesmo tempo, são um golpe de martelo5 contra o totalitarismo. Contribuíram em muito para a queda do Muro de Berlim de Khrushchev e da Cortina de Ferro de Estaline.

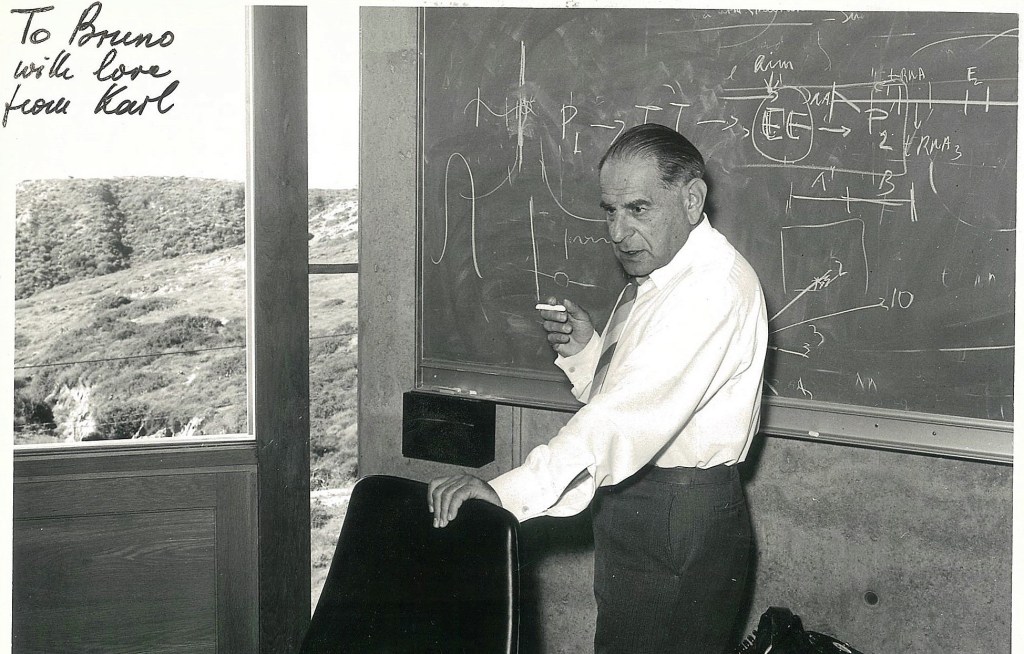

Mas Hayek não se limitou a produzir estes escritos políticos tão poderosos. Embora grande académico e distinto cavalheiro, bastante reservado no seu modo de viver, pensando e ensinando, avesso à política profissional, ele fundou, logo após a Segunda Guerra Mundial, A Sociedade Monte Pèlerin. A função desta instituição era proporcionar algum equilíbrio, tendo em conta os inúmeros intelectuais que optavam pelo socialismo. Hayek sentiu que era preciso fazer mais do que escrever artigos e livros. E assim fundou uma sociedade de académicos e economistas práticos que se opunham à moda do socialismo, protagonizada pela maioria dos intelectuais que acreditava num futuro socialista. A sociedade foi fundada na Suíça em 1947 no Mont Pèlerin, nos terrenos a sul do Lago Genebra. Tive a honra de ser convidado por Hayek para ser um dos membros fundadores. Entre os fundadores que sobreviveram estão Milton Friedman e Aaron Director. Esta sociedade ainda existe; e por muitos anos exerceu uma considerável influência entre as fileiras de intelectuais, especialmente os economistas. A sua primeira e talvez maior conquista foi, parece-me, encorajar aqueles que lutavam contra a autoridade esmagadora de John Maynard Keynes e a sua escola. Não sendo economista, não serei provavelmente competente para avaliar a influência histórica da Sociedade Mont Pèlerin. Essa é uma tarefa — uma importante tarefa, penso — para futuros historiadores das doutrinas e políticas económicas. No entanto, tendo sido durante muitos anos membro da London School of Economics, pude observar o crescimento do ensino esquerdista, o qual, nos primeiros anos depois da guerra, foi imensamente poderoso.

É justo que eu diga que o movimento iniciado por Hayek com o seu livro O Caminho da Servidão teve um importante precursor. Refiro-me ao professor de Hayek, Ludwig Von Mises, que conheci no início de 1935, em Viena, devido ao seu interesse pelo meu primeiro livro5. Conheci Hayek cerca de seis meses depois, em Londres. Foi Mises quem apresentou a primeira e fundamental crítica moderna ao socialismo: que a indústria moderna se baseia num mercado livre e que o socialismo, e especialmente o “planeamento social” era incompatível com uma economia de mercado livre e, consequentemente, fadado ao fracasso. (“Planeamento socialista” era naquela época o slogan mais emocionante nos círculos intelectuais). Esta tese de Mises foi, como podemos ver hoje, de importância fundamental.

Hayek estava convencido — talvez até convertido; pois ele disse-me que, tal como eu, tinha estado na juventude inclinado para o socialismo e, se a memória não me engana, ele disse o mesmo em alguma das suas obras publicadas. É bom lembrar que Hayek foi um dos primeiros a assumir esta tese imensamente importante de Mises, desenvolvendo-a enormemente e acrescentando-lhe uma segunda tese muito importante — uma resposta ao problema: o que acontecerá se um governo poderoso tentar instituir uma economia socialista, isto é, um “planeamento socialista”? A resposta foi: isto só pode ser feito pela força, pelo terror, pela escravização política. Esta segunda tese, quase tão importante como a primeira, é, tanto quanto sei, devida a Hayek; e tal como a tese anterior de Ludwig Von Mises foi imediatamente aceite por Hayek, também a tese de Hayek foi quase de imediato aceite por Mises. Devo referir, de novo, que não sou economista nem historiador de doutrinas económicas: as observações históricas que acabamos de fazer talvez venham a revelar-se incorretas quando todos os documentos históricos, especialmente as cartas, forem examinados. Contudo, pode ser interessante que aparecessem desta forma a alguém que, embora não sendo economista, não era de todo um outsider.

Ludwig Von Mises foi, claro, depois de Hayek, o mais importante membro fundador da sociedade Mont Pèlerin. Sempre tive consciência da contribuição absolutamente fundamental de Mises, e admirei-o muito. Desejo enfatizar este ponto, uma vez que tanto ele como eu estávamos cientes da oposição entre os nossos ponto de vista no campo da teoria do conhecimento e da metodologia. Penso que Mises viu em mim um adversário perigoso — talvez aquele que roubara a total concordância do seu maior aluno, Hayek. A metodologia de Mises era, abordando-a brevemente, subjetivista, o que o levou a reivindicar uma verdade absolutamente certa para os princípios da ciência económica. A minha metodologia era objetivista e conduziu à visão de que a ciência é falível e cresce pelo método da autocrítica e da autocorreção; ou, para ser mais elaborado, pelo método da conjetura e da tentativa de refutação. Eu respeitava demasiadamente Mises, que era muito mais velho, para começar um confronto com ele. Ele falava comigo muitas vezes, mas nunca foi além de alusões às nossas divergências: nunca iniciava realmente uma discussão com críticas diretas. Tal como eu, ele percebeu que havia algum campo em comum e sabia que eu tinha aceitado os seus teoremas fundamentais e o admirava muito por isso. Mas ele deixou claro, por meio de insinuações, que eu era uma pessoa perigosa — embora eu nunca tenha criticado os seus pontos de vista, nem mesmo para Hayek; e, mesmo agora, eu não desejaria fazê-lo. No entanto já mencionei a várias pessoas o facto da minha discordância, sem entrar em argumentos críticos. Tanta coisa sobre esses dias distantes.

Um Império Governado por Mentiras

Quero agora ir além desses dias e formular a tese deste artigo. É isto. O desaparecimento da União Soviética talvez possa ser explicado, em última instância, pelo colapso económico devido à ausência de um mercado livre; isto é, pelo que chamei de primeiro teorema de Mises. Mas penso que o segundo teorema, o teorema da escravização, de Hayek, é ainda mais importante para compreender o que aconteceu — e ainda está a acontecer — no antigo império soviético. Pois este teorema tem um corolário ou apêndice muito importante. Pode ser formulado da seguinte forma: o caminho para a servidão leva ao desaparecimento da discussão livre e racional; ou, se se preferir, do livre mercado de ideias. Mas isto tem o mais devastador efeito sobre toda a gente, incluindo sobre os chamados líderes. Isso conduz a uma sociedade em que a verborreia vazia governa o dia-a-dia; palavreado que consiste largamente em mentiras emitidas pelos líderes, com nenhum outro propósito além das autoafirmação e autoglorificação. Mas isto marca o fim da sua capacidade de pensar. Eles próprios se tornam escravos das suas mentiras, tal como todos os outros. E é também o fim da sua capacidade de governar. Eles desaparecem, mesmo sendo déspotas. Claro que estas são também, em parte, questões sobre talentos individuais. Mas sustento que dependem da duração temporal da escravidão. A aceitação das mentiras como moeda intelectual universal elimina a verdade — tal como o dinheiro mau expulsa o dinheiro bom.

Gorbachev foi o primeiro secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética a fazer várias visitas pessoais ao Ocidente. Acho improvável que ele tenha entendido muita coisa na sua primeira ou segunda visitas. Mas ele gostou da receção e voltou sempre. E então percebeu algo. Não quero dizer que o Ocidente fosse rico e que o trabalhador norte-americano estivesse muito melhor que o trabalhador soviético. Quero dizer que ele percebeu que o Império Soviético “não era um país normal”: como de facto ele próprio disse quando afirmou que esperava fazer da Rússia Soviética “um país normal”. De alguma forma, ele percebeu, provavelmente inconscientemente, que seu próprio império sofria de uma espécie de doença mental reprimida; como de facto aconteceu, juntamente com todos os seus líderes. Era a regra das mentiras. A perda de liberdade devido ao medo constante do terror é, de facto uma coisa terrível, que priva aqueles que vivem sob tais circunstâncias de uma parte da sua humanidade: da sua responsabilidade intelectual e também de parte da sua responsabilidade moral. Primeiro, não podem protestar onde deveriam; então, eles não podem ajudar onde deveriam ajudar — nem mesmo os seus amigos. Sob Estaline, isto afetava toda a gente, mesmo nos níveis mais altos da hierarquia. Todo o pensamento genuíno e realista, todo o pensamento não mentiroso, pelo menos dentro da hierarquia, concentrava-se na sobrevivência pessoal. Um quadro destes, não muito aberto, foi pintado no gigantesco discurso de Khrushchev (divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA em 4 de junho de 1956) que terminava com:”Viva a bandeira gloriosa do nosso partido leninista”. (Aplausos tumultuosos e prolongados, terminando em ovação. Todos se levantam).6 Mas, como todos sabemos, Khrushchev foi rapidamente — não demasiado — derrubado pela burocracia do partido; e a sua saída ajudou a acelerar o declínio intelectual da hierarquia do Partido Comunista, tanto dentro como fora do império. Apesar do ensino obrigatório de uma ideologia marxista-leninista altamente complexa, incluindo uma filosofia chamada “Materialismo Dialético”, tudo o que restou desta teoria foi o seguinte dogma histórico (estou citando as Memórias de Khrushchev): “A liquidação do sistema capitalista é a questão essencial no desenvolvimento da sociedade.”7

Destruindo o Capitalismo — e o Mundo

Os economistas descrevem frequentemente as nossas sociedades ocidentais como “sociedades capitalistas”, entendendo por “capitalista” uma sociedade onde as pessoas podem comprar e vender livremente casas, terrenos e ações; e, se quiserem, podem arriscar as suas poupanças nas bolsas de valores. Mas esquecem que o termo “capitalismo” se tornou popular através de Marx e do marxismo, e que na terminologia marxista significa outra coisa. Na linguagem e na teoria marxistas, o capitalismo é um sistema social que escraviza todos os seres humanos, mantendo-os nas suas garras — não apenas os trabalhadores, mas também os capitalistas: todos são forçados pelos seus mecanismos a não fazer o que querem, mas a fazerem o que têm de fazer, o que são obrigados a fazer. O capitalismo é interpretado como um mecanismo económico que tem as consequências mais terríveis e inevitáveis: aumento da miséria para os trabalhadores e proletarização para a maioria dos capitalistas. Na luta pela concorrência, “um capitalista mata muitos outros”, escreve Marx. O capital fica concentrado em muito poucas mãos — algumas pessoas muito ricas enfrentam uma vasta massa de proletários miseráveis e famintos. É assim que Marx visualiza o capitalismo.

Obviamente, este capitalismo nunca existiu. Foi uma ilusão — nem mais nem menos. No entanto, na verdade, tais ilusões influenciaram a humanidade ao longo da sua história. A grande tarefa do partido marxista, da política marxista, era matar, ou liquidar, este sistema social ilusório. Khrushchev teve a oportunidade de fazê-lo. A oportunidade surgiu com a Grande Bomba de Andrei Sakharov. Sakharov tinha então 39 anos e passou muitos deles, apesar de vários fracassos, na construção de uma bomba nuclear que seria muito mais poderosa que qualquer bomba americana. No ano de 1961, ele conseguiu: um teste da sua grande bomba foi positivo. A bomba era, como ele escreve, “vários milhares de vezes mais poderosa do que a bomba lançada sobre Hiroshima.”8 Consideremos o que isto significa: Hiroshima era antes do bombardeamento uma cidade com mais de 340.000 habitantes. Assim, “vários milhares de vezes mais poderosa” significa que um distrito densamente povoado de 340 milhões de habitantes, ou mais, poderia ser devastado por uma bomba? Muito mais do que o número de habitantes dos Estados Unidos? Provavelmente, não: não existem tais distritos em nenhum lugar do mundo. De qualquer modo, qualquer distrito densamente povoado do mundo pode ser completamente devastado por uma dessas bombas. Parece que Khrushchev estava na Bulgária quando ouviu falar do sucesso dos testes da Grande Bomba da Sakharov.

Ele escreve em “Memórias de Khrushchev” (1971): “Foi durante a minha visita à Bulgária que tive a ideia de colocar misseis com ogivas nucleares em Cuba sem deixar que os Estados Unidos descobrissem que eles estavam lá até que fosse tarde de mais para fazer algo a esse respeito.”9 Foi uma ideia louca. Na altura em que deviam ser transportados, foram entregues 38 misseis, cada um equivalente a “vários milhares” de bombas de Hiroshima. Suponhamos que “vários” signifique apenas três: isso significaria 114.000 bombas de Hiroshima. Felizmente, elas ainda não estavam prontas. Khrushchev diz, é claro: “Quando colocamos os nossos misseis balísticos em Cuba, não tínhamos desejo de começar uma guerra!”. Acredito nele, o seu desejo não era uma guerra, mas a entrega inesperada de 150.000 bombas de Hiroshima de uma só vez. Ele escreve: “Não creio que a América alguma vez tenha enfrentado uma ameaça de destruição tão real como naquele momento!”10 Concordo. Na verdade, foi a ameaça mais perigosa para a humanidade na sua história até agora. América com um só golpe. Mas, apesar dos ferimentos mortais recebidos, os foguetes dos EUA também teriam voado; a Rússia também teria sido destruída, e as consequências, especialmente da radiação, teriam destruído a humanidade. Mas Khrushchev perdeu; e os Estados Unidos justamente armaram-se. A corrida foi perdida pela União Soviética e Sheverdnadze mostrou a bandeira branca. Nesta situação, a Hungria permitiu o êxodo dos jovens alemães orientais. Obviamente, a situação impossibilitou a interferência de Gorbachev. Então veio o colapso da Alemanha Oriental e tudo o mais que se seguiu. Tudo isto porque era tarefa do marxismo liquidar um inferno capitalista inexistente. Pode muito bem dizer-se que o marxismo caiu num buraco negro intelectual — num zero absoluto de ficção. Deveríamos considerar isto um aviso sobre o que uma ideologia pode alcançar. Obviamente, o perigo ainda não acabou. Será necessária responsabilidade intelectual para nos ajudar.

O Estado de Direito

No que diz respeito às repúblicas da antiga União Soviética, nenhum planeamento económico por parte do Estado (na medida em que o Estado exista) pode ajudar. A ajuda de que necessitam não vem dos economistas, nem mesmo do economista Hayek. Só pode vir de Hayek, o filósofo político. Nenhum Estado pode ter o dever de construir um sistema económico funcional. Mas cada Estado tem o dever de construir um Estado de Direito. Isto podemos aprender com Hayek. Não existia Estado de Direito na União Soviética, e ainda não existe: nem existem leis que sejam aceitáveis e viáveis, nem juízes aceitáveis; há apenas vestígios de governo partidário e de juízes em dívida com o partido. Enquanto for esse o caso, não há diferença entra legalidade e criminalidade. Agora, o Estado de Direito deve ser construído a partir do zero. Pois, sem Estado de Direito, a liberdade é impossível; e, sem Estado de Direito, um mercado livre é igualmente impossível. É este lado do trabalho de Hayek que é mais urgentemente necessário na antiga União Soviética.

**************************************************

Notas:

1 The Road to Serfdom, George Routledge & Sons Ltd., London, 1944.

2 The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, 1969, and Routledge & Kegan Paul, London, 1960.

3 Law, Legislation and Liberty, Vol. I, Rules and Order, Routledge, London, 1973; Vol. II, The Mirage of Social Justice, Routledge,London, 1976; Vol. III, The Political Order of a Free People, Routledge, London, 1979.

4 The Fatal Conceit: The Error of Socialism, edited by W. W. Bartley III; Vol. I of The Collected Works of F. A. Hayek, Routledge, London, 1988.

5 Logik der Forschung, 1934; English translation, The Logic of Scientific Discovery, 1959.

6 Khrushchev Remembers, translated and edited by Strobe Talbott, Appendix 4,

Khrushchev’s Secret Speech ( as released by the U.S. Department of State on June 4, 1956), Little, Brown & Company Inc., New York, 1971, pp. 559-618.

7 Khrushchev Remembers, p. 513.

8 Memoirs, translated by Richard Lourie, Alfred A. Knopf Inc., New York, 1990, and Hutchinson, London, 1990, p. Z18.

9 Khrushchev Remembers, p. 493.

10 Khrushchev Remembers, p. 496.

**************************************************