A recente aprovação do orçamento para 2021, com mais de 300 alterações para garantir a viabilização do PCP, gerou uma justificada avalanche de críticas e voltou a colocar no debate político a velha questão da lei eleitoral e a necessidade urgente de alterá-la. Miguel Sousa Tavares escreveu no último “Expresso”: “Não existindo um partido ou uma coligação com maioria absoluta saída das urnas, entramos na tal zona pantanosa onde nada é certo e tudo é possível. Podemos votar no partido vencedor mas não ser ele a governar; ou pode ser ele a governar mas com um Orçamento que não é o seu mas sim o resultado de múltiplas alterações que alianças circunstanciais de sentidos políticos opostos lhe impuseram ou de que ele próprio teve de aceitar contra vontade”.

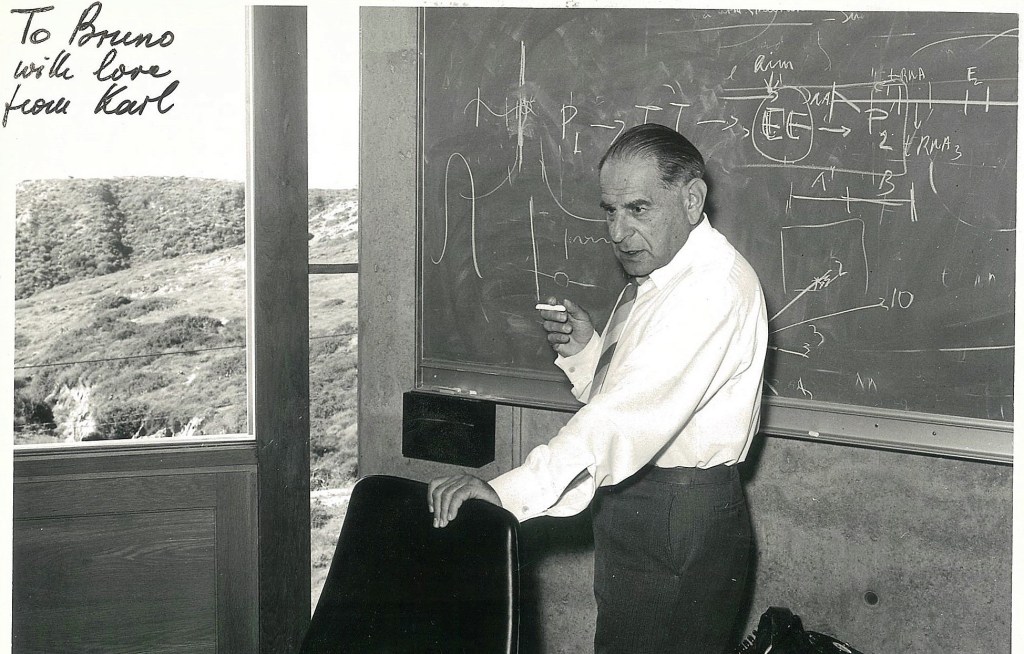

Este é um tema político muito importante, mas parece que ninguém, dentro do espetro partidário português está interessado em abordá-lo. O que lamentavelmente se constata é que os interesses partidários se sobrepõem ao supremo interesse nacional. Por ser este, como se vê, um tema muito atual, deixamos aqui a visão de Karl Popper sobre o assunto: uma abordagem racional a um problema complexo. O texto de Popper que vamos transcrever de seguida é, por sua vez, a transcrição de um artigo escrito, em 3 de agosto de 1987, na revista alemã Der Spiegel e posteriormente publicado no livro de Popper A Vida é Aprendizagem, uma coletânea de ensaios e palestras que, nas palavras do próprio Popper, “pode ser considerada uma continuação do livro In Search of a Better World” e cuja primeira edição, em Portugal, saiu no ano 2001 pelas Edições 70.

Sobre a Teoria da democracia

O que mais me desperta interesse é o que diz respeito à natureza – e à ciência natural ou cosmologia. Depois de ter abando nado o marxismo em julho de 1919 apenas me interessava pela política e pela teoria política enquanto cidadão – e democrata. Mas os movimentos totalitários da Esquerda e da Direita que surgiram nos anos vinte e no início da década de trinta e, por fim, a tomada do poder por Hitler na Alemanha, forçaram-me a pensar seriamente na questão da democracia.

Embora o meu livro The Open Society anda Its Enemies nem uma só vez mencionasse Hitler e os nazis, foi escrito com a intenção de constituir o meu contributo para a guerra contra eles. É uma defesa teórica da democracia contra os ataques antigos e novos dos seus inimigos; foi publicado pela primeira vez em 1945 e desde então teve muitas reedições. Mas o que considero ser a sua ideia mais importante parece não ser muitas vezes bem entendido.

Como toda a gente sabe, etimologicamente “democracia” significa “governo do povo” ou “soberania popular”, contrapondo-se a “aristocracia” (governo pelos melhores ou mais notáveis) e “monarquia” (governo por um indivíduo). Mas o significado da palavra não nos ajuda muito. Pois o povo não governa em parte alguma; são sempre os governos que exercem o poder (e infelizmente também os burocratas e funcionários, que só com muita dificuldade podem ser responsabilizados, e mesmo assim nem sempre). Além disso, a Grã-Bretanha, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia são monarquias mas também excelentes exemplos de democracia (talvez à exceção da Suécia, onde uma burocracia fiscal inimputável exerce poderes ditatoriais) – ao contrário da República Democrática Alemã, que infelizmente de democrática não tem nada.

Qual é a verdadeira questão?

Na realidade apenas existem duas formas de Estado: aqueles em que é possível livrarmo-nos de um governo sem derramamento de sangue e aqueles em que tal não é possível. É isto que importa – não o nome que se dá ao tipo de estado. Normalmente a primeira destas formas é denominada “democracia” e a segunda “ditadura” ou “tirania”. Mas não vale a pena discutirmos palavras (como a República “Democrática” Alemã). O que importa é se o governo pode ou não ser mudado sem um banho de sangue.

Existem inúmeras maneiras de substituir um governo. O melhor método é a ida às urnas: novas eleições ou um voto num parlamento já eleito podem deitar abaixo um governo. Isso é certamente importante. É portanto um erro colocar a ênfase (como tantos fizeram de Platão a Marx e mesmo posteriormente) na seguinte questão: “Quem deve governar? O povo (o proletariado) ou os mais capazes? Os (bons) trabalhadores ou os (pérfidos) capitalistas? A maioria ou a minoria? O partido da Esquerda, o partido da Direita ou o partido do Centro?” Todas estas são falsas questões. Pois não interessa quem manda desde que seja possível derrubar um governo sem derramamento de sangue. Qualquer governo passível de ser derrubado tem um forte incentivo para agir de um modo que agrade ao povo. E este incentivo perde-se se o governo souber que não pode ser expulso com essa facilidade.

Para demonstrar quão importante é na prática esta simples teoria da democracia, gostaria de aplicá-la à questão da representação proporcional. O facto de criticar aqui um sistema eleitoral enraizado na constituição da república testada e comprovada deve ser encarado como uma mera tentativa da minha parte de debater algo que raramente é debatido. As constituições não devem ser alteradas de ânimo leve, mas é bom discuti-las com espírito crítico, quanto mais não seja para nos conscencializarmos da sua importância.

As democracias da Europa Ocidental continental diferem substancialmente dos sistemas eleitorais do Reino Unido e dos Estados Unidos, que se baseiam no princípio da representação local. Na Grã-Bretanha cada círculo eleitoral envia como seu representante ao parlamento a pessoa que obteve maior número de votos. Oficialmente não é tido em consideração a que partido essa pessoa pertence, nem sequer se pertence a algum partido. O seu dever é representar os eleitores locais da melhor maneira que for capaz e de acordo com a sua consciência, quer essas pessoas pertençam ou não a qualquer partido. é evidente que existem partidos e estes desempenham um papel da maior importância na formação dos governos. Mas se um representante crê que é do interesse do seu círculo eleitoral (ou talvez da nação) votar contra o seu partido, ou mesmo sair dele, tem obrigação de proceder desse modo. Winston Churchill, o maior estadista do nosso século, nunca se limitou a cumprir ordens e de facto mudou duas vezes de partido. No continente a situação é bastante diversa. A proporcionalidade significa que cada partido obtém o número de lugares no parlamento – por exemplo no Bundestag – que representam mais fielmente os votos por ele obtidos em todo o país.

Assim, os partidos encontram-se enraizados nas leis fundamentais e os deputados individuais são escolhidos oficialmente para representar o seu partido. Deste modo, um deputado não pode em determinadas circunstâncias ter o dever de votar contra o seu partido. Na realidade tem uma obrigação moral para com o seu partido, pois foi escolhido para representá-lo e a mais ninguém. (Caso não consiga continuar a conciliar este facto com a sua consciência tem o dever moral de se demitir – mesmo que o seu círculo eleitoral o não deseje).

Obviamente que estou ciente de que é necessária a existência de partidos: ainda ninguém inventou um sistema democrático capaz de viver sem eles. Mas os partidos políticos não são totalmente satisfatórios. Por outro lado, as coisas não funcionam sem eles. As nossas democracias não são governos pelo povo, mas sim governos pelos partidos – ou seja, governos dos dirigentes partidários. Pois quanto maior é um partido menos unido e menos democrático é, e menor é também a influência dos que nele votaram na direção e no programa do partido. É um erro pensar-se que um parlamento eleito por representação proporcional reflete melhor o povo e os seus desejos. Não representa o povo e as opiniões deste, mas tão somente a influência que vários partidos (e propaganda partidária) tiveram no eleitorado no dia das eleições. E isso torna mais difícil que o ato eleitoral seja o que podia e deveria ser: um dia em que o povo julga a atividade do governo.

Logo, não existe uma teoria válida da soberania popular que requeira uma representação proporcional. Devemos portanto interrogar-nos de que modo a representação proporcional funciona na prática: primeiro na formação dos governos e em segundo lugar na questão de importância crucial que é o derrube destes.

- Quantos mais partidos existirem mais difícil se torna a formação de um governo. Sabemo-lo através da experiência, mas também é óbvio. Quando apenas existem dois partidos é fácil formar governo. Mas a representação proporcional faz que seja possível mesmo para os pequenos partidos obter uma enorme (muitas vezes decisiva) influência na formação de um governo e deste modo inclusive nas decisões do governo. Toda a gente concordará que tal é verdade e toda a gente sabe que a representação proporcional aumenta o número de partidos. Mas se considerarmos que a “essência” da democracia é a soberania popular, enquanto democratas temos de engolir estes problemas pois a proporcionalidade parece ser “essencial”.

- A representação proporcional, e portanto a multiplicidade de partidos, pode ter consequências ainda piores na importante questão do derrube do governo através do veredito popular, em novas eleições parlamentares. Em primeiro lugar, o povo sabe que existem muitos partidos e portanto dificilmente esperará que um deles alcance a maioria absoluta. Portanto, quando as coisas correm segundo o previsto, o veredito popular não foi de facto expresso contra nenhum dos partidos. Nenhum deles foi expulso, nenhum sofreu qualquer tipo de julgamento.

Em segundo lugar, não se espera que o dia das eleições seja um dia em que o povo julgue o governo. Por vezes pode ter sido um governo minoritário, forçado a fazer concessões e incapaz de realizar o que considerava ser o mais correto; ou pode ainda ter sido um governo de coligação, no qual nenhum dos partidos podia ser considerado completamente responsável.

Aos poucos, o povo habitua-se a não considerar nenhum dos partidos políticos, nem nenhum dos seus dirigentes, responsável pelas decisões tomadas pelo governo. O facto de um partido perder cinco ou dez por cento dos votos não é considerado por ninguém um veredito de culpa – ou pelo menos não o é pelos eleitores, não pelos que são governados. Apenas indica uma flutuação de popularidade momentãnea.

Em terceiro lugar, se a maioria dos eleitores quiser derrubar um governo maioritário poderá não ter a possibilidade de fazê-lo. Porque mesmo que um partido que tenha tido maioria absoluta até ao momento (e possa portanto ser responsabilizado) perca essa maioria, muito provavelmente continuará a ser o partido mais votado no sistema proporcional e portanto poderá formar um governo de coligação com um dos pequenos partidos. Neste caso, o dirigente do partido maior, que foi derrubado, continuará a governar contra a decisão da maioria, apoiando-se num pequeno partido que poderá estar bem longe de representar “a vontade do povo”. Além disso, esse pequeno partido poderá ainda derrubar o governo sem novas eleições, sem um novo mandato do eleitorado, e formar um novo governo de coligação com os outrora partidos da oposição – numa contradição grotesca com a ideia básica da representação proporcional, segundo a qual a influência de um partido deve corresponder ao número de votos obtidos.

Estes desfechos são frequentes e devemos esperá-los nos casos em que um grande número de partidos significa que os governos de coligação são a regra.

É verdade que podem passar-se casos semelhantes em países onde não existe a representação proporcional – no Reino Unido ou nos Estados Unidos, por exemplo. Mas nesses países desenvolveu-se uma tendência para a competição entre os dois maiores partidos.

Um sistema eleitoral que torne possível o sistema bipartidário é, a meu ver, a melhor forma de democracia. Porque conduz invariavelmente à autocrítica por parte dos partidos. Se um dos dois maiores partidos sofre uma derrota desastrosa nas urnas, por norma é levado a efetuar mudanças radicais no interior do partido. É o resultado da competição e da condenação inequívoca por parte do eleitorado, que não pode ser ignorada. Num sistema deste teor, portanto, de tempos a tempos os partidos são forçados a aprender com os seus próprios erros, ou então afundam-se. As minhas observações a respeito da representação proporcional não significam que eu aconselhe todas as democracias a abandoná-la. apenas pretendo dar um novo ímpeto ao debate. Pensar que a superioridade moral da representação proporcional pode ser uma conclusão lógica da ideia da democracia e que, por esta razão, o sistema continental é melhor, mais justo ou mais democrático do que o anglo-saxónico é um ponto de vista ingénuo que não resiste a uma análise aprofundada.

Resumindo: o argumento que a representação proporcional é mais democrática do que os sistemas britânico ou americano não é defensável, pois tem de reportar-se a uma teoria fora de moda sobre a democracia enquanto governo pelo povo (que se baseia na dita teoria da soberania do Estado). Esta teoria tem falhas morais e é inclusive insustentável. Foi ultrapassada pela teoria do poder de destituição por parte da maioria.

Este argumento moral adquire ainda maior importância do que o argumento prático de não serem necessários mais do que dois partidos em competição, totalmente responsáveis, para possibilitar aos eleitores o julgamento de um governo. A representação proporcional cria o perigo de o veredito da maioria expresso nas urnas, e consequentemente o efeito da derrota nos partidos, benéfico para a democracia, ser considerado um pormenor trivial. Para que exista um veredito claro por parte da maioria é importante que o partido da oposição seja o melhor e o mais forte possível. De outro modo, os eleitores são muitas vezes forçados a permitir que um governo mau continue a governar, pois têm razões para crer que “não há nada melhor”.

Será que a minha defesa do sistema bipartidário entra em conflito com a ideia de uma sociedade aberta? Não é a tolerância pluralista de muitos pontos de vista característica da sociedade aberta e da sua busca pela verdade? Não deveria este pluralismo ser expresso por uma multiplicidade de partidos? Como resposta, devo dizer que compete a um partido político ou formar um governo ou, na oposição, manter uma vigilância crítica sobre o trabalho do governo. Uma das coisas que deve ser criticamente observada é a tolerância do governo em relação às várias opiniões, ideologias e religiões (desde que estas sejam elas próprias tolerantes, pois as ideologias que pregam a intolerância perdem o direito a exigir serem toleradas). Muitas ideologias tentarão, com ou sem êxito, dominar um partido ou fundar outro. Portanto haverá, por um lado, um intercâmbio de opiniões, ideologias e religiões e, por outro, os principais partidos em competição.

Mas a ideia que a variedade de ideologias ou visões do mundo deveria ser refletida numa multiplicidade de partidos parece-me politicamente errada – e não só politicamente como também enquanto visão do mundo. Porque uma associação demasiado próxima com a política partidária dificilmente é compatível com a pureza de uma visão mundial.

**************************************************

A nossa edição:

A Vida é Aprendizagem, Karl R. Popper, Edições 70, Lisboa, 2001.

**************************************************