1- Tempos Remotos

De acordo com uma conhecida teoria científica, Malta, Gozo e Comino (as ilhas habitadas de Malta) nem sempre foram ilhas. Há uns seis milhões de anos, após um movimento das placas tectónicas ter fechado o que chamamos Estreito de Gibraltar, a água do grande lago em que se transformou então o Mediterrâneo começou a evaporar-se, a um ritmo muito mais rápido que o da fornecida pelos rios, até restar apenas um enorme deserto de sal[1]. O tempo continuou correndo até que o movimento das placas, depois do choque entre os continentes africano e europeu[2], começou a retroceder, abrindo novamente o estreito. Foi quando a água do Atlântico invadiu o leito do Mediterrâneo – qualquer coisa como 17.000 quilómetros cúbicos de água por dia, uma catarata gigantesca[3]. Ao Mar Negro terá sucedido o mesmo: aumentou significativamente de tamanho quando o Estreito de Dardanelos se formou, mas isto ocorreu muito mais tarde, quando já havia gente a habitar as margens, as quais terão submergido a um ritmo de 10 centímetros por hora. Esta é a teoria da Grande Inundação[4] e, ao que parece, ela faz sentido, face, entre outras evidências que referiremos a seguir, à descoberta de uma gruta em Malta, que ficou conhecida como Ghar Dalam, onde foram encontrados ossos de hipopótamos e de elefantes-anões, que não poderiam ter ali vivido se o local estivesse inserido numa ilha, pois estes animais necessitam de grandes áreas para se reproduzirem.

O início da ocupação humana no arquipélago deve remontar, pois, à época pré-diluviana, como comprovam as ferramentas da Idade da Pedra encontradas em Ghar Dalam. Não restam dúvidas de que esta gruta existe há centenas de milhares de anos, o que se pode provar pelas abundantes estalagmites e estalactites ali presentes. As várias camadas do solo revelam que a gruta foi ocupada consecutivamente desde tempos ancestrais. Já o complexo de Hagar Qim, situado no Sudoeste da ilha de Malta, remonta ao período Neolítico, há cerca de 10.000 anos. Aqui se encontra o que resta de um templo, que, surpreendentemente, pode ser o mais antigo do mundo. Esta longevidade está comprovada pelos cientistas, sobretudo pela análise de dois tipos de pedras calcárias que serviram às construções, particularmente o desgaste que as mesmas sofreram pela erosão, o qual pode ser calculado em anos. Este complexo foi ocupado por séculos, ou mesmo milénios, e as colinas torcidas de algumas edificações, bem como as grandes pedras atiradas para fora do seu lugar, no sentido oeste-leste, parecem dar crédito à teoria da Grande Inundação, uma vez que as águas, vindas em marés gigantescas do Atlântico, devem ter atingido grande parte da superfície do arquipélago. Mais do que isso: arrancaram grandes pedaços de terra da costa ocidental de Malta[5]. Como sabemos isto? Sabemo-lo porque em vários locais do arquipélago são visíveis linhas de sulcos paralelos que terminam abruptamente à beira de penhascos. Estes sulcos foram feitos pelas rodas de pedra dos veículos que transportavam materiais para as construções.

Os primitivos habitantes de Malta construíram templos não apenas em Hagar Qim, mas também em Mnajdra, Ggantija, Borg in-Nadur e Hal Saflieni. Eram engenhosos, adoravam vários deuses e sacrificavam animais em altares, recolhendo o seu sangue em cálices de pedra para satisfazê-los, particularmente a Deity, deusa da fertilidade. Os seus conhecimentos de astronomia eram profundos. O templo de Hagar Qim está orientado no sentido da lua e a entrada principal virada para o nascer da lua cheia no seu ponto máximo, enquanto a porta traseira enfrenta o ocaso dessa mesma lua cheia. As técnicas de construção deste povo primitivo mantiveram-se durante milénios e foram usadas ainda pelos cavaleiros hospitalários na construção de Valeta: os buracos escavados no solo para se retirarem as pedras com as quais se construíram palácios e habitações, foram transformados em estábulos, armazéns, lojas e poços. O longo hiato entre o fim desta civilização primitiva e o aparecimento de um novo povo em Malta é difícil de preencher mas, face à localização geográfica de Malta, bem no centro do Mediterrâneo, seria expectável que os novos ocupantes do arquipélago fossem comerciantes e navegadores.

2- Fenícios, Cartagineses e Romanos

Ora, os primeiros no mundo a reunir estes requisitos foram os fenícios, povo oriundo da zona onde se situa hoje o Líbano. Há quem diga que o maltês, a língua nacional de Malta, ainda deriva da língua falada pelos fenícios[6], e como tal consideram-no uma língua semítica, enquanto outros dizem tratar-se de uma língua originalmente púnica, trazida pelos cartagineses. Mas isto é muito controverso. Certo é que, após os fenícios, foram os cartagineses, enquanto principal potência do Mediterrâneo, os que se lhes seguiram como ocupantes do arquipélago. Para além de vários objetos, como moedas, amuletos, etc, estes povos deixaram em Malta a sua marca genética, comprovável na aptidão para a navegação dos malteses, a par da sua tolerância e resiliência, enquanto povo habituado a conviver com a diferença, desde logo pelo longo período da sua história em que estiveram submetidos a potências estrangeiras.

A invejável localização estratégica de Malta (bem como os excelentes portos naturais) foi aproveitada pelos romanos para se tornarem os novos grandes senhores da bacia do Mediterrâneo, após desalojarem os cartagineses de Malta e os derrotarem definitivamente na Terceira Guerra Púnica. Consolidada a vitória e depois o império, o domínio romano em Melita[7] estender-se-ia por mais de sete séculos. Face à larga comunidade romana ali estabelecida, Malta tinha um estatuto relevante dentro do Império Romano (provavelmente, uma civitas sine foedere libera), com um governador que respondia diretamente a Roma. Como seria de esperar, o legado romano é relevante no arquipélago: Edificações diversas, como o domus, em Rabat, com um peristylium de mosaico no centro para reter a agua da chuva; estátuas de mármore, como a bem preservada cabeça de Tibério; as termas em Ghajn Tufficha, com banhos quentes e frios e o seu hypocaustum (um compartimento para o aquecimento da água); poços; túmulos; estátuas de deuses e deusas; ânforas; moedas. Enfim, pelos longos anos de permanência, os romanos implantaram em Malta as suas crenças, religião, língua e cultura.

Como se sabe, só a partir do século IV os romanos se converteram oficialmente ao cristianismo, após Constantino ter dado início ao Império Bizantino. Antes disso os cristãos foram perseguidos e muitas vezes mortos[8], pois movimentavam-se dentro do espaço controlado por Roma. O apóstolo Paulo, que antes fora o judeu Saúl de Tarso, foi um desses cristãos. Após se converter ao cristianismo, ele fez várias viagens de evangelização até regressar a Jerusalém e ser preso. Levado para Roma, o navio onde seguia naufragou junto a Malta, e todos os ocupantes se salvaram, sendo bem acolhidos pelos locais. São Paulo ficou em Malta três meses, antes de retomar viagem para a capital do império. Este episódio é narrado nos Atos dos Apóstolos (capítulos 27 e 28), e os malteses baseiam-se nele para afirmar que São Paulo é o fundador do cristianismo no arquipélago. Há quem conteste a presença do apóstolo em Malta e diga que o naufrágio terá ocorrido em Creta, mas, em geral, o relato é aceite. Paulo terá praticado o seu proselitismo junto de uns dois ou três milhares de malteses, sobretudo perto da capital, (que à época se situava numa colina de Rabat), corria o ano 60 da nossa era. Posteriormente morreu em Roma, sob as ordens de Nero. A passagem de Paulo de Tarso por Malta marcou indelevelmente os malteses. De tal ordem, que estes se mantiveram até hoje, ainda que por vezes subjugados e impedidos de praticar a sua religião, crentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Durante ainda três séculos a Igreja de Malta, supostamente criada por Paulo, teve de conviver com os pagãos que veneravam os deuses romanos. Ao que parece isto decorreu pacificamente. E Malta escaparia também à fúria de vândalos e godos, quando estes puseram fim ao grande Império Romano do Ocidente, espalhando o terror por onde passavam, algo que parece não ter acontecido em Malta, uma vez que não foram encontrados registos nesse sentido.

3- Bizantinos e Árabes

O que se sabe ao certo é que os bizantinos acabariam por expulsar os bárbaros e tornar-se os grandes dominadores do Mediterrâneo e, como seria de esperar, de Malta também. A capital do novo império rumara a Oriente, de Roma para Constantinopla. A era bizantina em Malta durou cerca de 400 anos, sem grandes registos dado que as pequenas ilhas de Gozo e Malta estavam administrativamente integradas na sub-divisão regional que incluía Sicília, Calábria, Basilicata e Puglia, no Sul de Itália. A sua importância estratégica deveria resumir-se às excelentes condições naturais para receber navios em escala ou necessitados de abrigo. Sabe-se também que Malta serviu como local de desterro para prisioneiros durante essa época. Certamente que o grego era a língua oficial, e isso é constatável em algumas palavras, sobretudo de caráter religioso, que ainda hoje fazem parte da língua maltesa. A principal razão para a quase completa ausência de registos desta época bizantina prende-se com os ocupantes que vieram depois – os muçulmanos. Estes devem ter destruído imagens e símbolos religiosos, além de construírem as suas mesquitas sobre os restos das igrejas bizantinas derrubadas. Como sempre, os novos senhores do Mediterrâneo passaram a ser simultaneamente os donos do pequeno arquipélago situado bem no seu centro.

Os árabes chegaram a Malta no século VIII e aqui permaneceram até o século XI, durante cerca de 300 anos. Como seria de esperar impuseram a sua língua, religião e cultura. A capital de Malta foi construída no topo de uma colina, como era costume naquela época. A cidade de Medina[9] albergava dentro das muralhas toda a população, algo bastante inteligente do ponto de vista defensivo, pois assim seria menos difícil resistir a um invasor em caso de cerco. Os muçulmanos deixaram os seus traços um pouco por toda a ilha, não apenas em Medina. Mesquitas, túmulos, vocábulos. Os exemplos são vastos, e um bastante significativo é o da palavra que significa Deus em maltês – “Alia” – obviamente derivada de “Allah”, em árabe. Muitos apelidos árabes (Abdilla, Axiaq, Cassar, Fenech, etc.) foram adotados pelos malteses e o nome próprio Mohammed, como mostram os registos, foi atribuído a um grande número de crianças masculinas. De acordo com alguns historiadores, a aderência a este nome próprio árabe não foi tanto uma aceitação dos costumes muçulmanos – e muito menos uma conversão ao islamismo – mas sobretudo uma tática adotada por questões de sobrevivência.

O fervor católico, porém, continua a sentir-se em Malta, como aliás veremos mais à frente. Muitos historiadores, eles próprios católicos, interpretaram a história de acordo com as suas crenças, ao ponto de alguns confundirem factos com lendas. Só nos últimos tempos têm surgido historiadores verdadeiramente independentes. Isto pode ver-se pela importância que atribuíram à chegada a Malta, em 1091, do normando (os normandos seguiram-se aos muçulmanos no domínio do arquipélago) Count Roger[10], que governava a Sicília. Muitos lhe atribuem a reintrodução do catolicismo como religião intrinsecamente maltesa, mas de facto as coisas não se passaram dessa maneira. É muito mais provável que várias confissões religiosas tenham convivido em Malta durante o período normando, que durou efetivamente de 1127 até 1266. Só com Count Roger II se consolidou o domínio normando. E este domínio, uma vez que se exercia muito longe do coração do reino, tinha de seguir uma estratégia tolerante para evitar conflitos e sobreviver. Foram encontrados túmulos muçulmanos que provam a prática do islamismo durante essa época. E o ritual cristão grego era tolerado, pois o mesmo era conveniente para manter a distância entre as classes mais desfavorecidas, que o praticavam, e os senhores normandos e a aristocracia mais abastada, que praticavam o rito católico. Não existiu, pois, uma generalização do catolicismo.

4- Angevinos e Aragoneses

Este foi um período muito conturbado na Europa, sobretudo em Itália, onde próprios católicos lutavam entre si. Os apoiantes do imperador germânico (ghibellines) lutavam contra os apoiantes do papa (guelphs) – e este era muito mais um chefe militar empenhado na gestão dos respetivos estados papais do que um guia espiritual e religioso. Foi nesta época que surgiu também a ideia das cruzadas, com o intuito de libertar a Terra Santa das mãos dos infiéis. Eram tempos realmente conturbados, onde a administração da justiça não existia e prevalecia a lei do mais forte. Este cenário constituiu o início de um tipo de “justiça” que mais tarde se chamaria omertà, popularmente conhecida como máfia. Não constitui surpresa que nestes tempos se tivesse desenvolvido a pirataria, com tripulações bem equipadas e exclusivamente dedicadas a essa atividade, sobretudo no Mediterrâneo. Foi neste ambiente confuso e incerto que o papa Urbano IV, em 1266, ofereceu o reino das Duas Sicílias (Nápoles e Sicília) a Carlos de Anjou[11]. Malta, considerado um apêndice, na realidade um feudo, da Sicília ficou assim sob o domínio dos angevinos[12]. Estes dominaram a região com crueldade e eram odiados pelos locais. Até que na terça-feira de Páscoa de 1282, os sicilianos se revoltaram contra os franceses – intentona que ficou conhecida como Vespri Siciliani, por ter ocorrido à hora da missa do fim de tarde. No espaço de um mês todos os angevinos franceses tiveram de fugir da Sicília e o trono foi concedido a Pedro III de Aragão. Só um ano depois, em 1283, os aragoneses ocupariam o lugar dos angevinos em Malta. Essa ocupação, porém, também não deixaria saudades, com a desvantagem de que decorreu por muito mais tempo.

Apesar de derrotados na Sicília, os angevinos mantiveram-se em Nápoles. Venezianos e genoveses eram seus aliados. Os aragoneses impuseram-se na Sicília. Pedro III entregou o reino de Aragão ao seu filho Afonso e o reino da Sicília, que incluía Malta, a outro filho – Jaime. Este jurou solenemente que jamais abandonaria seus súbditos, mas cinco anos depois, quando seu irmão Afonso morreu, tornou-se rei de Aragão, com o título de Jaime II. Logo em 1295, encetou negociações com o papa da época – Bonifácio VIII – no sentido de trocar a Sicília, o arquipélago de Malta e Pantelleria[13] pelas Córsega e Sardenha. Ao saberem desta traição, os sicilianos proclamaram como seu rei Frederico, irmão de Jaime II e terceiro filho de Pedro. Deram-lhe o título de Frederico III, em Catânia, corria o mês de janeiro de 1296, e o novo rei haveria de manter-se à frente do seu reino por mais 41 anos, perante o desagrado de Jaime II e do Papa. Este vingou-se do apoio dos malteses a Frederico e não nomeou um novo bispo para Malta quando o que estava na ilha faleceu. Mas Frederico III também não foi um bom soberano. Para manter os nobres satisfeitos acabou por lhes oferecer terras (feudos), sendo o caso de Malta e Gozo, que passaram de mão em mão ao sabor das negociatas entre as famílias nobres e ricas, incluindo a real.

Os malteses continuaram sendo explorados de uma maneira ou de outra – e as sucessivas promessas que lhes fizeram jamais foram cumpridas. A vida de muitos deles estava ligada à pirataria. De facto, a par com os gregos, genoveses e sardenhos, os malteses foram os maiores piratas do Mediterrâneo até o século XVIII. Para piratear, porém, era necessária uma licença, passada pelo vice-almirante da Sicília, e esta atividade só podia ser exercida sobre os inimigos, isto é, islamistas – turcos ou árabes. A pirataria era importante também para afugentar intrusos, sobretudo num arquipélago, e os nobres tinham obrigação de financiar a construção naval. Por isso a carpintaria era uma profissão importante, tal como as profissões de ferreiro e pedreiro, a primeira necessária para o fabrico de armas e a segunda para a construção em geral. Na época dos aragoneses, a agricultura em Malta baseava-se sobretudo na produção de azeite e de algodão. Mas havia também vinhas e culturas de cominho. Assim decorreram os anos, as décadas e os séculos nestas sociedades estritamente hierarquizadas, autocráticas e déspotas,[14] até se cumprirem mil e quinhentos anos depois do nascimento de Cristo. Foi então que apareceu na cena europeia um dos monarcas mais poderosos de sempre – Carlos V (Carlos I de Espanha), que se tornaria o líder máximo do Sacro Império Romano-Germânico, a partir de 1519[15]. Considerado o primeiro rei de Espanha – governando sobre Castela, Aragão e Leão simultaneamente – Carlos governaria ainda a Alemanha, a Sardenha, o Reino das Duas Sicílias (do qual Malta fazia parte), bem como as novas terras de além-mar conquistadas pela Espanha. De facto, o Sacro Império Romano, criado para substituir os velhos impérios constantiniano e carolíngio, compreendia a maior parte do mundo conhecido naquela época.

5- Hospitalários

Investido de tamanho poder, Carlos decidiu – através de um decreto, em maio de 1530 – entregar Malta à ordem religiosa, constituída por monges militares, conhecida como Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém. Fora em Jerusalém, em 1099, que um tal Gerard criara uma irmandade para acolher e tratar os peregrinos cristãos, oriundos, sobretudo, do Ocidente europeu[16]. Esta irmandade foi reconhecida em 1104 pelo rei Balduíno I de Jerusalém, e em 1113 através de bula papal de Pascoal II, foram superiormente sancionados os seus estatutos. Assim nasceu a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém. Naquela época (sobretudo no glorioso período das Cruzadas, entre 1095 e 1272), foram criadas ainda outras duas importantes ordens religiosas e militares: os Cavaleiros do Santo Sepulcro (mais tarde também conhecidos como Cavaleiros Templários) e os Cavaleiros Teutónicos de Santa Maria de Jerusalém. A maior parte dos membros destas ordens era de origem nobre, e isso contribuía para o prestígio militar e a riqueza material das mesmas, para além da evidente característica religiosa que obrigava aos votos de obediência, pobreza e castidade.

Após cerca de um século em Jerusalém, os Cavaleiros Hospitalários foram expulsos da cidade pelos muçulmanos-turcos, refugiando-se em Acre[17], corria o ano de 1187. Os turcos, porém, não deixaram de os perseguir e os hospitalários foram obrigados a refugiar-se em Chipre, aonde chegaram em 1291. Mas este lugar não era ainda o adequado para as suas necessidades pelo que, em 1309-10, chegaram à ilha de Rodes – onde se fixaram até 1522. O poderio turco era então incontestável no Mediterrâneo, e os otomanos cercaram Rodes, obrigando os hospitalários a render-se, após uma longa e heróica resistência (de acordo com fontes provenientes da própria ordem) a um implacável cerco turco. Esse heroísmo terá sido reconhecido pelos próprios otomanos, que deixaram partir os cavaleiros-monges com seus bens, apesar de, de novo, sem lar e sem estado.

Foi então que, após vaguearem por alguns anos à procura de um novo refúgio, Carlos V lhes concedeu, como feudo, o arquipélago de Malta. Mas os turcos não desistiram e voltaram a cercar os hospitalários. Após meses de cerco a Borgo (cidade-vizinha a sudeste da atual Valeta), cortados todos os meios de abastecimento, já sem qualquer reserva de comida, os malteses estavam próximos da capitulação. Este episódio ficou conhecido na História de Malta como o Grande Cerco – e mais uma vez os historiadores hospitalários destacaram a extraordinária e heróica resistência da ordem, face os invasores otomanos. Há uma grande dose de romantismo sobre este período, bem patente na poesia épica maltesa, referindo a bravura dos habitantes que lutaram lado-a-lado com os hospitalários em ações de puro heroísmo. Subitamente, quando a resistência estava chegando ao seu limite e a derrota parecia iminente, miraculosamente, em 8 de setembro de 1565, os turcos levantaram o cerco e partiram. Foi um alívio não apenas para os cavaleiros e os malteses, mas para toda a Europa ocidental.

Em consequência deste grande cerco, foi considerado que Borgo não era o local ideal para sediar o quartel-general da ordem. Decidiu-se que o mesmo deveria deslocalizar-se para o Monte Sciberras, um lugar considerado muito mais seguro. Assim se erigiu a cidade de Valeta, a primeira da era moderna a ser planeada e construída em forma de rede. Grande parte das edificações da cidade datam, pois, deste período. Além do quartel-general, um deslumbrante palácio, erigiram-se os albergues das diversas langues (grupos linguísticos dentro da ordem), que eram em número de oito[18], bem como as respetivas capelas e igrejas, onde os serviços religiosos eram celebrados nas línguas nativas dos diversos monges, e a grande catedral, comum a todos, dedicada ao santo padroeiro da ordem, João Batista. Mas, sobretudo, era preciso tornar a cidade inexpugnável. Foram chamados os melhores arquitetos europeus, os melhores pedreiros e mestres, e reunidas as melhores mentes. E assim se usaram as pedras locais para construção dos edifícios, enquanto o espaço que as mesmas anteriormente ocupavam eram utilizados como labirintos subterrâneos, que serviriam para fugir de potenciais inimigos e como passagem para mensageiros. Debaixo desses edifícios ficavam igualmente poços, estábulos e armazéns. Os Cavaleiros da Ordem Militar de São João de Jerusalém quiseram que a nova cidade fosse uma Civitas Humillima e, simultaneamente, a mais nobre da Europa, uma obra-prima do seu vigor estético e um exemplo para o mundo, não tendo poupado esforços para o conseguir. O resultado é a deslumbrante Valeta, que tivemos o privilégio de visitar e conhecer.

Os membros da Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, Rodes e Malta[19] mantiveram-se durante mais de dois séculos no pequeno arquipélago, mas não foram os únicos com poder. Não podemos esquecer-nos que aquela foi uma época em que atuava a Inquisição[20]. Na verdade, em Malta existia uma sobreposição de legislação, originada por três fontes – hospitalária, inquisitorial e episcopal. No final do século XVI, Roma atribuía ao inquisidor plenos poderes, relativamente a questões morais, espirituais e materiais. Este era o representante do Santo Padre em Malta e como tal, reclamava absoluta jurisdição sobre o que se passava nas ilhas. Este poder paralelo criava grande tensão e fricção com os cavaleiros hospitalários, habituados ao poder absoluto. Estes tinham os seus tribunais próprios e, na sua perspetiva, deveria ser o seu Grão-Mestre, auxiliado pelo venerável Conselho Hospitalário, o governante máximo das ilhas, dono da palavra final sobre qualquer assunto dentro do seu território. Na prática, porém, os inquisidores não estavam sobre a tutela dos hospitalários, o que criava nestes uma grande irritação.

Com as disputas entre estas duas forças – Inquisição e Hospitalários – tendemos a esquecer uma terceira: o Governo, sediado em Medina (a “velha capital”), conhecido como a Università dei grant, cujo Mayor e respetivos conselheiros se ocupavam sobretudo do aprovisionamento de comida. A Università, no fundo, o governo das pessoas comuns, era constituída por nobres, empenhados na cobrança de impostos – a maior parte em géneros, como, por exemplo, cereais – e no seu armazenamento; em cobrar taxas sobre os navios que demandavam os portos malteses; em defender as localidades e quintas costeiras dos ataques dos piratas; e em recrutar homens habilitados a combater nas forças armadas, na luta contra os invasores e na manutenção da lei e da ordem. Com a vinda dos monges militares hospitalários, muitas destas funções passaram a ser exercidas por eles. A presença da ordem em Malta não era bem vista pela população. Desde logo porque trouxe atrás dela a ameaça dos turcos, mas também porque a população era obrigada a realizar as mais duras tarefas sob a jurisdição hospitalária, como remadores nas galés, enfermeiros nas guerras, construtores de muralhas e palácios, entre muitas outras ocupações servis. Assim, foi com alegria que muitos viram chegar à ilha os franceses. Mas, uma vez mais, os acontecimentos mostraram que não havia qualquer motivo para regojizo.

6- Franceses

Nos últimos anos do século XVIII apareceu na cena europeia Napoleão Bonaparte, apostado em construir o maior império de sempre. Uma das primeiras incursões de Bonaparte foi ao Médio Oriente, mais propriamente ao Egito, uma tentativa (que se revelaria frustrada) de conquistar à Inglaterra o território que servia de entreposto no comércio daquele país com a Índia. Pelo caminho os franceses passaram por Malta, e conquistaram facilmente o arquipélago. Esta conquista aparentemente insignificante representou muito pois, apesar de pequeno, este território possuía uma importante localização estratégica, e Napoleão pôde destronar os nobres hospitalários do poder, e assim satisfazer um dos seus maiores desejos: perseguir e vergar os membros da aristocracia, que detestava. Em junho de 1798 o Grão-Mestre dos Hospitalários, o alemão Ferdinand von Hompesch, rendia-se aos franceses, evitando o derramamento de sangue. A Ordem de Malta – designação que deriva da presença dos hospitalários neste arquipélago – que tão heroicamente resistira aos turcos, era agora desfeiteada em apenas dois dias – e os seus membros regressavam às terras de origem, não mais voltando a ter, até hoje, um lar comum.

Não houve resistência à invasão francesa porque os malteses estavam cansados dos hospitalários. O Governo do povo, a Università, não aceitava não ser consultado em matérias como a coleta de impostos e outras que diziam respeito, afinal, ao seu país. Viam os cavaleiros como intrusos de quem queriam livrar-se quanto antes. Por outro lado, havia nas ilhas muitos elementos da maçonaria, que também detestavam os hospitalários. Não devemos esquecer-nos que originalmente os templários eram designados por Cavaleiros do Santo Sepúlcro, isto é, do templo, daí a sua designação de Templários. A sua razão de ser, mesmo se tivermos em conta os símbolos que apresentavam, devia-se à condição de construtores. Eles edificavam muralhas e fortalezas inexpugnáveis, fabulosos palácios e majestosos edifícios até a sua ordem ter sido extinta por decreto Papal. Tornaram-se então maçons (“pedreiros”) livres, sem que tivessem de obedecer a qualquer tipo de votos, e vivendo clandestinamente, com medo de serem julgados como heréticos pela Inquisição. Grande parte das riquezas dos hospitalários resultaram da dissolução dos templários[21]. Mas também agora aqueles conheceriam, e de forma definitiva, a sua diáspora.

Os franceses não deixariam um legado feliz em Malta. Determinados em demolir tudo o que fizesse recordar os hospitalários, dedicaram-se a pilhar e destruir palácios, conventos, igrejas, edifícios estatais e casas senhoriais. Deixando um subordinado como Governador-Geral do arquipélago, Napoleão continuou a viagem rumo ao Nilo, com grande parte do saque a bordo dos seus navios. Ali chegados, na boca do rio, os franceses sofreram uma tremenda derrota às mãos dos britânicos e muito do que roubaram em Malta deve estar ainda hoje, debaixo de camadas de sedimentos, no leito do Nilo. Há ainda material roubado que foi incorporar coleções públicas ou privadas, como é o caso da espada oferecida ao Grão-Mestre Jean Parisot de La Vallette pelo rei Filipe II de Espanha, exibida no Museu do Louvre como uma oferta dos malteses, quando na verdade foi roubada pelos franceses quando estiveram no arquipélago. Os franceses governaram com mão de ferro, de tal forma que os malteses se revoltaram, pois não tinham já nada a perder[22]. Muitos foram mortos em combate ou fuzilados sumariamente, mas por fim conseguiram remeter os franceses aos seus redutos fortificados. Isolados, sem possibilidades de abastecimento, estes cederam aos populares.

7- Britânicos

Entretanto, Lord Nelson e a sua armada vieram em socorro dos malteses e ofereceram-lhes a sua proteção. Em 1800 Malta passou a fazer parte do maior império do mundo, aquele onde o sol jamais deixava de brilhar. A condição do arquipélago foi legalmente consolidada através do Tratado de Paris de 1814, quando passou a integrar o Império Britânico e a ser oficialmente um domínio subordinado, em última análise, à Coroa Inglesa. Assim, Malta passou a ter um representante local dos monarcas britânicos, ou seja, um governador. Naturalmente, este seria britânico, e os seus homens de confiança, integrantes do governo, também. Estes, por sua vez, necessitariam de auxiliares para levarem a cabo as tarefas inerentes à construção, ao abastecimento de água, ao saneamento, às reformas educacionais, ao sistema de justiça, entre outros assuntos importantes e, naturalmente, toda esta gente seria igualmente britânica. Até mesmo a moeda seria britânica, exatamente as mesmas moedas e notas que circulavam em Londres. Quem desejasse uma boa educação tinha de deslocar-se a Inglaterra e de ter dinheiro para tal. Desta forma, os malteses, uma vez mais, ver-se-iam relegados para tarefas menores. E embora fizessem agora parte de um enorme império e possuíssem um passaporte britânico, a sua situação imediata não melhorou substancialmente com a chegada dos ingleses.

Assim, em pouco mais de dois anos, os malteses estiveram sucessivamente submetidos à magnificente aristocracia dos hospitalários, ao arrogante republicanismo dos franceses e à adulação britânica da monarquia. Apesar de tudo, esta última forma parece ter sido a menos má, até chegar a melhor de todas, sem dúvida, a independência – alcançada apenas depois de 160 anos de domínio inglês. Até porque, uma vez integrados no Império Britânico, os malteses se viram envolvidos em guerras que pouco ou nada tinham a ver com eles, como foram os casos da Guerra da Crimeia, a Grande Guerra e a II Guerra Mundial. Dada a privilegiada posição estratégica do arquipélago, este foi severa e consecutivamente bombardeado no decorrer da II Guerra Mundial. Os habitantes viviam como ratos, escondidos em abrigos subterrâneos. Os navios de abastecimentos eram atacados e algumas vezes faltava tudo nas ilhas, incluindo água potável. Os mortos foram incontáveis. E as guerras vieram pôr a nu as deficiências do sistema de saúde, sobretudo a escassez de médicos e hospitais. Isto tinha o seu quê de irónico, uma vez que Malta fora governada durante centenas de anos por uma Ordem cuja missão original era a assistência aos enfermos.

No decorrer da II Guerra Mundial os habitantes de Malta (afinal tão perto da Itália inimiga[23]) estiveram por diversas vezes à beira da capitulação. Mas, com a ajuda das forças britânicas, resistiram sempre. No dia 15 de agosto de 1942, um comboio de navios, carregados com víveres básicos e munições necessárias à defesa das ilhas, chegou miraculosamente ao Grande Porto de Malta. Alguns navios vinham semi-afundados e entraram no porto puxados e amparados por rebocadores. O facto deste acontecimento ter ocorrido no Dia da Assunção de Maria contribuiu para que a maioria dos malteses, fervorosos católicos, lhe atribuíssem um significado religioso. Culturalmente, os britânicos deixaram um legado importante em Malta – sobretudo a sua aposta no parlamentarismo – mas não mudaram o catolicismo maltês. A heróica resistência dos malteses foi reconhecida pelo rei Jorge VI de Inglaterra, que concedeu a Malta a George Cross (“Cruz de Jorge”), o símbolo que desde então figura na sua bandeira branca e vermelha.

Após a guerra e a destruição que causou, muitos malteses foram obrigados a emigrar. Não havia empregos e grassava a pobreza e mesmo a fome. A maioria dos emigrantes dirigiu-se-se à Austrália, mas outros rumaram ao Canadá e aos Estados Unidos. Foi um autêntico êxodo o que ocorreu nas ilhas nos anos quarenta do século XX. E, assim, as mais pequenas línguas de terra do Império Britânico, apenas maiores que Gibraltar, esvaziaram-se do bem mais precioso: as suas gentes. Apesar disso, os malteses conseguiram uma abertura política sem conflitos graves nem derramamento de sangue. Alguns dos habitantes com formação em Inglaterra – sobretudo médicos e advogados – começaram a fazer parte do serviço público. A transição deu-se paulatinamente, com as primeiras eleições controladas pelos britânicos, mas com passos firmes, rumo, primeiro, a uma certa autonomia e, finalmente à independência.

8- Independência

No fim dos anos quarenta já havia alguma autonomia ao nível autárquico, mas ainda com a supervisão e controlo do Governador sobre as medidas legislativas locais. Isto não era suficiente, é claro, para os malteses mais esclarecidos, sobretudo aqueles que tinham vivido em Inglaterra e reclamavam a implementação em Malta do parlamentarismo. Foram criados partidos políticos. Enfim, o movimento, com várias ramificações, rumo à independência, que se iniciara nos anos vinte, haveria de ver o seu objetivo realizado em 21 de setembro de 1964. Apesar da independência, Malta ainda dependia largamente de potências exteriores. Era ainda um espaço militar alugado à NATO e com uma presença militar em seu território – a Grã-Bretanha. Isto não era ainda a situação esperada por muitos. Mas só após quinze anos de independência, em 31 de março de 1979, foi assinado um acordo que pôs fim à presença militar britânica em Malta e Gozo. Os dois grandes partidos de Malta – Nacionalista e Trabalhista – não concordam sobre qual a verdadeira data da independência. Enquanto os nacionalistas aceitam o dia 21 de setembro de 1964, os trabalhistas afirmam que só quando o último soldado estrangeiro abandonou o país – em 31 de março de 1979 – é que este se tornou independente. Como consequência deste desacordo jamais sanado, celebram-se dois feriados nacionais distintos em Malta: 21 de setembro – o Dia da Independência – e 31 de março – o Dia da Liberdade. Finalmente, cansados de serem envolvidos em guerras, os malteses asseguraram a neutralidade na Constituição através da inclusão de um artigo que estabelecia o seu não-alinhamento.

O sistema político escolhido pelos malteses foi o da república presidencial parlamentar. O parlamento maltês é muito parecido, na sua forma, como o parlamento britânico, e é o parlamento quem elege o presidente, ou seja, tradicionalmente, este é escolhido pelo partido mais votado. Existe um debate na sociedade maltesa sobre a possibilidade de mudar a eleição do presidente da república para uma forma mais parecida com a americana (entre outras), isto é, através do voto popular. Com o destino nas próprias mãos, os malteses mobilizaram-se para a criação das condições necessárias ao desenvolvimento do país. O Partido Trabalhista e o Partido Nacionalista tiveram importantes papéis complementares. O primeiro foi responsável, nos anos imediatamente após da independência, pela laicização do país[24] e o Partido Nacionalista conduziu Malta, já no século XXI, à integração na União Europeia. Uma integração que suscitava muitas dúvidas, e mesmo a oposição, do Partido Trabalhista, mas que se revelou um sucesso, proporcionando mais investimento e desenvolvimento.

Antes disso, porém, foi preciso reconstruir as infraestruturas e criar as condições para o desenvolvimento da economia. O turismo era uma atividade natural em Malta e, ainda hoje, uma importante fonte de receitas, de criação de emprego e de diversificação de indústrias associadas a essa atividade. Depois, face à relativa mão-de-obra barata, floresceram no pós-guerra pequenas indústrias de capital estrangeiro (inglês, alemão, italiano), sobretudo nas áreas têxtil, do calçado e eletrónica. A subida do nível de vida da população fez com que a mão-de-obra deixasse de ser barata e muitas empresas deslocalizaram-se, havendo necessidade de uma readaptação do tecido empresarial. Outra indústria importante acabou por ser a da construção naval, substituindo, ou melhor, readaptando uma tradição em Malta, a da reparação, pois os cavaleiros hospitalários, mas sobretudo os britânicos, tinham uma significativa frota naval. Malta recolhe hoje os frutos de grandes investimentos: na construção de docas secas[25]; na melhoria dos cais para acostagem dos navios de cruzeiro; em instalações para limpeza dos tanques dos navios de combustíveis; na criação de uma companhia de navegação maltesa (Sea Malta); e em outras infraestruturas ligadas às indústrias do mar, como por exemplo uma importante plataforma logística e um dos maiores terminais de contentores do Mediterrâneo. Malta faz jus à sua vocação marítima, embora o mesmo conceito hub esteja a ser adotado no antigo aeroporto de passageiros – agora transformado em aeroporto de carga – depois de outro, ultramoderno e já em funcionamento, ter sido construído.

O mercado do imobiliário floresceu também, depois de uma abordagem mais liberal por parte do Governo. Os preços subiram bastante pois a escassez de terras é notória para tanta procura de terrenos onde se possam construir supermercados, edifícios de negócios e hotéis turísticos. O setor financeiro parece estar, igualmente, de boa saúde. Malta tem vindo a diversificar ainda mais a sua economia para setores dinâmicos como os serviços e as novas tecnologias. Para completar, é justo dizer que também nas artes se verifica um grande dinamismo, com uma produção jamais vista em áreas como o teatro, a música, a pintura, a escultura e a literatura. Em 1 de maio de 2004, Malta, juntamente com oito países da Europa Central e de Leste, e também Chipre, passou a fazer parte da União Europeia; em 2008 aderiu à Zona Euro; no primeiro semestre de 2017 presidirá à União Europeia. Foi pois um país amigo, membro do mesmo espaço económico, que visitámos. Um país pujante, vibrante, transbordando história; um país bonito, quer na vertente natural, quer na edificada pelo homem. Um país bem no coração do mar que desde a Antiguidade é o centro do mundo – o sempre novo Mediterrâneo.

******************************

Notas:

[1] Foi encontrado um gigantesco depósito de sal debaixo da ilha da Sicília que parece comprovar a evaporação do Mediterrâneo. Isto é, de facto, bastante plausível – verificámos que está acontecendo algo semelhante no Mar Morto quando ali estivemos há dias e podemos sentir a sua salinidade (36% de sal) e flutuar nas suas águas a cada dia mais reduzidas.

[2] Choque que deu origem entre outras coisas às altas montanhas que se podem encontrar em ambos os continentes.

[3] Mesmo assim, foram precisos uns 250 dias até o Mediterrâneo se encher. Isto parece estar de acordo com o relato bíblico e pode ter ocorrido há uns 5.000 anos.

[4] Um dos seus mentores é o cientista espanhol Daniel Garcia-Castellanos.

[5] Um desses “pedaços” pode ser a pequeníssima e desabitada ilha de Filfla, a mais meridional do arquipélago de Malta, em tempos reivindicada pela Líbia.

[6] Há quem defenda que o próprio termo “Malta” deriva de maleth, que em fenício queria dizer “paraíso”.

[7] Este foi o nome que os romanos atribuíram ao arquipélago. Significava “terra do mel”.

[8] Sobretudo pelos imperadores Nero, Trajano, Marco Aurélio, Décio, Valeriano e Diocleciano.

[9] Ao contrário de Valleta, Medina não se situa na costa, está situada no interior da ilha a cerca de 12 quilómetros da capital.

[10] Os normandos eram um povo oriundo da Escandinávia (vikings e dinamarqueses) que se estabeleceu no Noroeste de França (onde hoje existe a Normandia), aí fundando o seu reino, e se converteu ao cristianismo. O papa Nicolau II concedeu-lhes em 1059, no Sínodo regional de Melfi o poder para combaterem os bizantinos e os muçulmanos – o que foi interpretado pelos normandos como uma espécie da carta-branca para construírem um império conquistando toda a Europa.

[11] Carlos de Anjou era irmão de Luís IX, rei de França.

[12] O Império Angevino ou Império Plantageneta é o conjunto de Estados que se estendiam dos confins anglo-escoceses aos Pirenéus e da Irlanda a Limousin, unidos a meio do século XII por Henrique II de Inglaterra. (in https://pt.wikipedia.org/wiki/Império_Angevino).

[13] Uma ilha localizada a sudoeste da Sicília, muito perto da costa africana, particularmente da Tunísia.

[14] Estas sociedades estritamente hierarquizadas, praticamente um sistema de castas, eram típicas da época medieval, período que ficou conhecido, sob o ponto de vista político e social, como feudalismo. Em Malta existiriam umas 20 famílias cujos membros pertenciam à classe mais alta; depois vinha a classe dos artesãos e finalmente as classes mais baixas – classe média e povo.

[15] Carlos viveu entre 1500 e 1558, e foi casado com a Infanta Dona Isabel de Portugal, considerada uma das mulheres mais belas da época. Isabel, filha do rei D. Manuel e irmã de João III, era também muito culta. Morreu muito jovem, com 35 anos, na sequência de um parto. Seu filho primogénito, Filipe II de Espanha, foi educado por suas damas lusitanas na mais genuína tradição portuguesa.

[16] Estes peregrinos chegavam muitas vezes exaustos, doentes ou feridos, vítimas de ataques – não apenas dos inimigos muçulmanos, mas também dos “amigos” orientais: cristãos ortodoxos, gregos e bizantinos (não esquecer que o cisma religioso protagonizado pela Igreja Grega-Ortodoxa, sediada em Constantinopla, ocorreu em 1054). As disputas não ocorriam, porém, apenas entre ortodoxos, católicos e muçulmanos, mas igualmente entre as próprias ordens religiosas (e militares) católicas. Os Hospitalários e os Templários foram na prática e durante a maior parte do tempo inimigos.

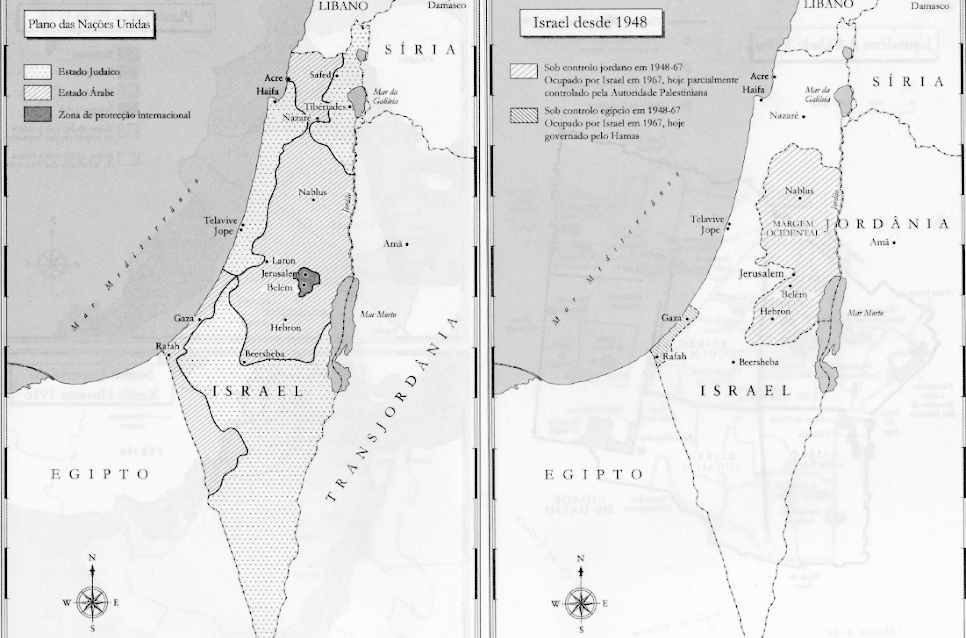

[17] Cidade situada no Norte de Israel, perto de Haifa.

[18] Eram oito as langues, tal como as pontas da cruz de Malta: Auvergne, Provence, Itália, Castela e Portugal, França, Alemanha, Inglaterra e Aragão.

[19] Designação completa da ordem também conhecida como Ordem de Malta.

[20] Houve três grandes períodos inquisitoriais: A Inquisição Medieval; a Inquisição Ibérica e a Inquisição Romana. A primeira foi iniciada pelo Papa Lúcio III, em 1184, e reforçada no Conselho de Latrão de 1215; a segunda, a pedido dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, teve a chancela do Papa em 1478 (constituiu uma das páginas mais negras do antissemitismo europeu); e a terceira iniciou-se em 1542, através da Bula Papal de Paulo III – Licet ah Initio. Foi esta última que vigorou em Malta no período em que ali estiveram os Cavaleiros Hospitalários.

[21] A Ordem dos Templários, em Portugal, transformou-se na Ordem de Cristo e esteve na base dos Descobrimentos portugueses. Perseguidos (e muitos mortos) em França pelo rei Filipe IV e em Roma pelo papa Clemente V – que emitiu a bula Pastorali praeminentiae, dirigida a todos os monarcas da cristandade, determinando a prisão dos Templários nos diversos países e o confisco de todos os seus bens, o que,na prática ditou o fim da Ordem. No entanto, em Portugal, D. Dinis, simulando acatar a decisão papal, acabou por criar uma nova ordem – a de Cristo – que era, afinal, constituída por Templários. Os membros da ordem que tinham escapada às perseguições vieram juntar-se à Ordem de Cristo, em Portugal.

[22] A primeira revolta da população de Malta contra a ocupação francesa ocorreu a dois de Setembro de 1798. Pouco depois, em 19 de setembro, chegavam a Malta os navios portugueses da esquadra comandada pelo Marquês de Nisa, através dos quais se fez um primeiro bloqueio às ilhas. Os portugueses também desembarcaram para auxiliarem a população. Este auxílio teve grande importância psicológica, animando as forças maltesas que puseram cerco a Valeta. O Marquês recebeu representantes de Malta e de Gozo, a quem prometeu apoio, cedendo-lhes quinhentos mosquetes e vários barris de pólvora, mandando desembarcar o Capitão-tenente António Gonçalves Pereira e vinte artilheiros para ajudarem em terra os malteses. Um segundo bloqueio ocorreu em finais de agosto de 1799 e novamente os portugueses desembarcaram para auxiliarem a população. Apesar das ordens do governo português para regressar a Lisboa (recebidas em 9 de outubro), o Marquês de Nisa (Domingos Xavier de Lima) manteve-se mais dois meses em Malta, zarpando rumo a Portugal apenas após a chegada de reforços ingleses, em 13 de dezembro de 1799. Como se sabe, a esquadra portuguesa (que na época tinha uma dimensão importante) foi auxiliar os britânicos no Mediterrâneo tendo ficado sob comando do Almirante inglês Jervis e posteriormente do almirante Nelson.

[23] Na verdade, os italianos não eram vistos por todos como inimigos. Havia uma importante fação pró-Itália em Malta, antes, durante e depois da guerra. Embora em épocas diferentes, Garibaldi procurou asilo em Malta, e o mesmo fez o Papa Pio IX. Havia também o que poderíamos designar por “facção francesa”, apesar da desastrosa passagem dos gauleses pelo arquipélago.

[24] Há uma forte tradição católica em Malta baseada na narração que encontramos nos Atos dos Apóstolos sobre a chegada de São Paulo à ilha e a conversão dos nativos ao cristianismo. O Partido Trabalhista criou várias leis que ajudaram a separar o Estado da Igreja, abrindo o caminho para que surgissem outras confissões e práticas religiosas (na época da independência apenas era permitido o protestantismo anglicano, além do catolicismo, devido, claro, à presença britânica no arquipélago), e abrindo também uma guerra com a Igreja. Hoje, apesar da abertura religiosa se ter concretizado, a sociedade maltesa é ainda bastante conservadora, sob o ponto de vista religioso. Basta pensar que o divórcio apenas foi legalizado em maio de 2011, através de um referendo. Nessa altura, além de Malta, apenas as Filipinas não tinha uma lei do divórcio.

[25] Uma grande doca seca foi construída com a ajuda financeira e técnica da China comunista, durante o mandato de Dom Mintoff, oitavo primeiro-ministro de Malta, entre 1971 e 1984.

******************************

- Artigo baseado no livro de Joseph S. Abela, Malta, a Brief History, BDL Publishing, 2015.

- A foto da bandeira de Malta foi retirada de yesmalta.wordpress.com

******************************